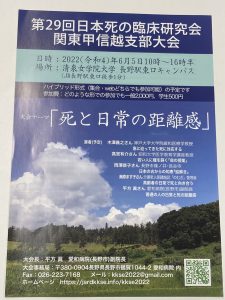

6月5日、「日本死の臨床研究会」関東甲信越支部大会で、釈迦涅槃図の絵解きをさせていただきました。

大会テーマは「死と日常の距離感」~人生を「こんなはずでは」で終わらせないために~

誰もがハッとさせられるテーマですね。

緩和ケアのお医者さまを中心に、悔いなく人生を生ききるために、日常の中でどのような距離感で「死」と向き合い、何をしておけば良いのか、を考える大会でした。

講演者は5人。

現場で多くの患者さんの人生に向き合っておられる緩和ケアのお医者さま、日本にもっと緩和ケア医師をと、その育成に尽力しておられる緩和医療学の教授、「命の授業」をなさっている死の臨床研究の教授、高齢の方の終の棲家となる介護老人保健施設の管理者の方、そして私。

私がトップバッターです。

お声をかけていただいた時は、私だけ異色では・・・と思いました。でも、いやそうではないと思い直したのです。

釈迦涅槃図の絵解きは、生と死の学びです。

平安時代の昔から、日本人は毎年繰り返し釈迦涅槃図の絵解きを聴き、死のひとつの理想形としてお釈迦さまの涅槃をたどりながら、いずれ訪れる死を思い、いわば「死のシミュレーション」をしていたのではないでしょうか。

そして、「死」を思うからこそ、まだ残されている「生」が輝きを増し、生きていることのありがたさを、あらためて感じることができるのです。この「生」は永遠ではないと思うからこそ1日1日が愛おしく、限られた「生」を無駄にせず、よく生きようと考えることができるのです。

そんな導入の後、心から絵解きをさせていただきました。

全身全霊で、日々生と死に向き合っていらっしゃる先生方のお話は、瞬きをするのも惜しいほどで、かけがえのない「生」を想い、「死」を想う、深い学びの1日となりました。

そして、立場は違えど、やはり全身全霊で人の「生と死」に向き合い続けているお寺にも、まだまだできることがあると、たくさんの気づきをいただきました。

素晴らしい1日と、絵解きをさせていただけたご縁に、深く感謝です。